つららには、土や風の過ぎるいっときを封じた複雑さがあった。わずかな雪国ぐらしのにおいだった。

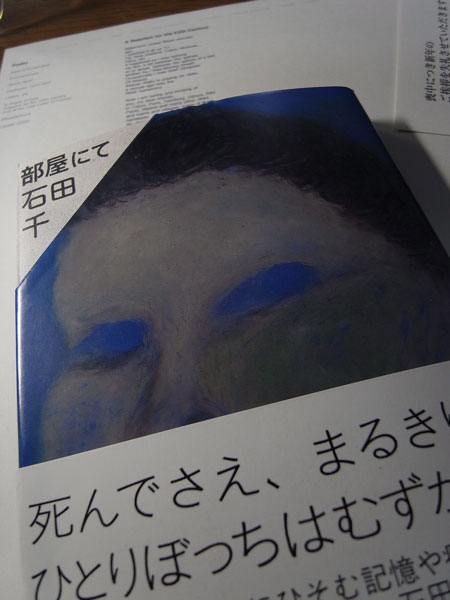

福島生まれの石田千さんが、風呂場の蛇口の銀いろの細い管につらなる水滴をなめて、舌さきに伝わった無味の金属のつめたさが、しばらくすると甘い一点となって残ったときの感触から、つららの記憶を蘇らせるくだりである。「風土」と言ってしまいがちなところで、彼女が「土」と「風」に分けた鋭敏さに驚いていた。ただ、雪国ぐらしの長い私にとっては、「水」はもちろん、「土」や「風」とともに、「光」や「火」の熱も、つまり人間の営みをも封じ込めた複雑さがあると解説したいところだが、彼女はそれらのエレメントの複雑な流れすべてを「雪国ぐらしのにおい」で受け止めようとしたのだろう。