そうか、森崎和江さんはそんな「旅」を続けてこられたのか、、。

もしもし日本人を自称しておいでのあなた。あなたはお気づきではないようですが、あたなは日本人ではありません。だって海の匂いがするもの。あなたの骨には貝がらがついているもの。美しいです。すてきだよ、あなたは。あなたの映像だけぬすんでいきます。ごきげんよう。

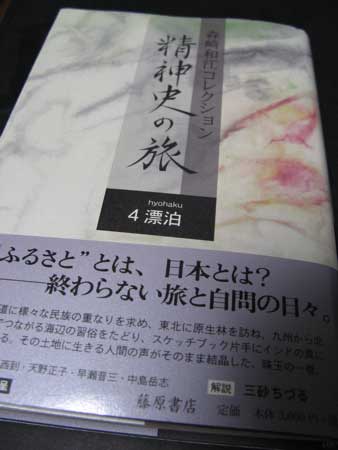

私はそんなぐあいに旅をしよう。もうとても堪えられないから。森崎和江「海辺のつばさ(一)」(1976年)、『精神史の旅 4漂泊』13頁

森崎和江さんの旅の記録を追いかけながら、彼女が漢字の「日本」とひらがなの「にほん」を意味慎重に使い分けているのが気にかかっていた。「わたし」と口にしたり、書いたりすることにさえ大きな違和感を表明し、しなやかな議論を展開していた人だから、多分そうだろうなと思っていたことが、実際に明晰に書かれているのを読んで、腑に落ちた。上の引用の前段はこうである。

それは夢かもしれない。幻想なのかもしれない。それに、そんなものは現実の役には立たないだろう。

けれども、そんなことはどうだっていい。それが私にとって、自分にくにと呼べるものにつながるなら。

以前からそうだが、私は自分が属する国名を抵抗なく口にすることができない。いつでも一瞬心が立ちどまる。せめてジャパンと呼びたい。それが一番しっくりする。

しかたがなくて、少し工夫をしている。日本と書いたり、またはニッポンと発音したりするときは、どちらかというと行政的な近代国家としてのくにを指し、にほんと書いたりそう口にするときは、暮らしの総体をいみするような、そんな使いわけをして心の屈折をやりすごしている。国家と私の気持ちとのあいだにはかなりの隙間があって、いつもうそうそとした風が吹いているのである。

「わたしは日本の国民なんぞやではありません」という思い。

それではおまえは何か。

私の沈黙はふかくて、涙にくもっている。

日本の国籍を生まれながらに持っているのに、それを承認するとき心が屈折するのは、おそらく手負いのけもののような記憶があるからだろう。近親憎悪に似たようなものかもしれぬ。私はひそかに思う。そしらぬふりをしていても似た心境をもつ人びとがこのくににはいるだろう。わけても海辺には、と。

なぜ海辺なのか、自分でもよくわからない。きっとあちらこちらにいるにちがいないけれど、海辺はこのくにの国境だし、海は人の心を解放してくれるから。だから暮らしのまにまに自在なイメージを育てるだろう。それに私自身、海に縁がふかい。こんな心境は、波とたわむれながら養われた気がする。海辺は、日本とか天皇とかにさっぱり縁がないものたちの暮らしが、夜光虫のようにきらきらしている思いがするのだ。

私は鳶にあぶらげをさらわれたような故国喪失感を抱きながら、その感覚の根ぶかさを思う。それは個人的な経歴のせいばかりではないような奥ぶかさで、この血肉のとおいはじまりへむかって続いている。きっと名もないものの肉体には、そんな時間感覚がつまっているのだろう。流離とは服属とか反逆とかのうち重なった跡のような。そしてそれはそのまま近代国家にまでつながっていく。すこしも癒されぬ。イデオロギーなどとはかかわりがない。肉体の内の渦巻きのようなものである。逃亡したい。この陸地から。わたしのくにへ。

そんな私が陸に閉ざされて、頭からすっぽりと何かかぶせられていて、自分にふにあいな国名を名のる。どこかで神さまにじっとみられているようで、屈辱感がかさなる。それは革命だ、と衣裳替えのようにはいかぬ。天皇さえその役に立つのだから。子供のころは、わがくにはジャパンとでもいうようなコスモポリティックな感覚ですごした。かつての植民地で。(中略)

このところ日本国中がけたたましい変化をとげた。情報はあふれかえっているし、もうどこにいても居ながらにして日本中のことはわかってしまう。どこかの何かの目的で流される情報に侵されて、人びとの涙も吹きとんだ。誰も自分の目で自分の日本にさわることができないほどである。心の闇さえ商品とも情報ともなり、私は居ながらにして逃亡者でもあり得るようになってきた。私の生活空間は日本に閉ざされているわけではない。幼児期の、あのジャパンが復権したような錯覚をもつ。そのくせ国家がかかえこんだ情報は私たちには取りもどせない。

ほんとうに、まだ何もはじめてはいないのに、終わってしまっていて、わが死体から目をくらますすべもない。そんな思いがひしひしと重なる。

この現実からぬけだせるなどおぼつかないが、せめて情報の選択を放棄し、かすかにのこっている動物的本能にすがり、触覚の痕跡めいた昆虫ふうな直観そのものにでもなりさがって、私はこの人むれのなかに旅立とう。そして、時に、おやと思うものをみたら露のしずくでものむように、つぶやくことにしよう。森崎和江「海辺のつばさ(一)」(1976年)、『精神史の旅 4漂泊』9頁〜13頁

市場があれば、国家は必要ないと豪語した藤原新也や、憲法第九条は死守するに値いするが、国家からは限りなく自由であるべきだと強く主張しつづける辺見庸のことを思う。闇に惹かれる一方、ときどき無性に海が見たくなって、実際に見に行くことがある。それはたんに海を身近に感じて育った懐かしさの故だけではなく、もっと深い何かがあるとうすうす感じてはいた。どうも、その懐かしさは私の個人史をはるかに越えた歴史に淵源するらしいことに気づき始めた。そしてそれは、生きる根源的なよすが(縁)にもつながりそうなことに。