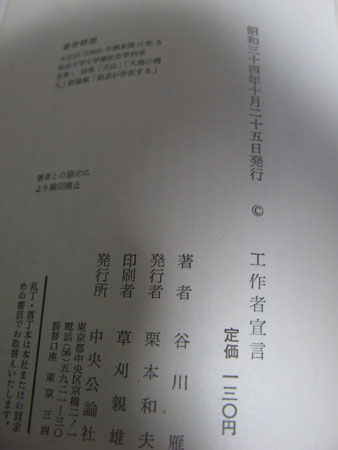

谷川雁の臥蛇島紀行「びろう樹の下の死時計」が収録された昭和34年に出版された『工作者宣言』(中央公論社文庫)。もちろん、古書。京都の全適堂書店から届いた。早速「びろう樹の下の死時計」を読みはじめる。抽象画と具象画を高速で交互に見せられるような文章の展開が新鮮だ。臥蛇島(がじゃじま)に上陸した直後の風景描写は粗い粒子のコントラストの強い写真を見ているような気にさせられた。

老婆の髪のような変色したすすきで屋根が葺かれていた。船荷の出し入れに使う小屋のひさしに忍びこんで、丸い石に腰をおろすと、雨は汗とも涙ともつかぬ温かさでしたたり落ちた。けぶっているなかにも強い光がきらめいている視野のまんなかに、白い十字を記した黒煙突のちっぽけな汽船が浮いていた。そのへりで躍りあがって鯱(しゃち)のように食いついているハシケがあった。波は動転する二つの生き物を無視しているだけでなく、世界中を水びたしにしても飽きたりない貪欲な意志のせいで、かえってひっそりとのたうっていた。その空と海とを左右から締めつけている鋏、突きたつ緑青と銅の断崖------臥蛇島(がじゃじま)だった。

ゆうぐれの鹿児島港を出てから十九時間目に、私はこの魔界の石を踏んだのである。(中略)そこを知る者はわずかであり、彼等がことごとく畏怖の念で発音する------臥蛇。(177頁〜178頁)

ひっかかっていた「びろう樹」は冒頭の「抽象画」的段落に登場する。「榕樹(がじゅまる)の根」も出てくる。

もし私が自分の精神のある種の死を味わうためでなかったら、私はあの榕樹(がじゅまる)の根に座りつづけたであろう。しかし、私はその島を離れた。私は何物かをほろぼさねばならないと決意した。それは何であるか。私たちが勝手に作り上げてきた時計であるか。私はいささかもそのような日時計を信じてはこなかった。にもかかわらず、今日私をさながら転向者のごとくさせる失墜の感覚がある。人が生きているうちには全く動かず、その死と同時にちくたくと刻みはじめる時計があったなら……私はそれで彼等の優しい寡黙を測ってみたい。おそらく彼等の体内にはそのような時計の幾百が微かな音を震わせており、そのためにあのびろう樹の下の時計は、まるで死んだひとでのようにじっと動かないのだ。(177頁)

宮本常一を指す「民俗学者」の語る説は、谷川雁の兄である谷川健一が佐野眞一との対談の中で語った説とは数字が少し違った。谷川健一はこう語っていた。

谷川:唯物弁証法ではない唯物論というか、雁の臥蛇島の紀行文「びろう樹の下の死時計」の「ある民俗学者」というのは宮本さんのことで、集落が五〇戸を切るとそこはもう立ち行かなくなるけれど、五〇戸でとどまれば生き延びてまた増えていくという、動物の種の問題とちょっと似ているような感じですが、ある民俗学者が五〇戸と言う、あれは宮本さんです。(『宮本常一 旅する民俗学者』(河出書房新社、2005年)65頁)

意味内容的に間違ってはいないが、ある民俗学者は「百戸以上」という数字を明言したことになっている。

私は少し前に会った民俗学者との会話を思いだした。彼の説によれば、離島が百戸以上の場合にはかろうじて発展する。しかし五十戸以下ではどうにもならないというのだった。「なんだか逆さまのような気もしますが。資源によって人口が左右されるのじゃありませんか」「人間は条件を創りますよ」ぴいんとした自信で、彼は答えた。「たとえば動力船が必要だとします。現在の補助金制度は半額か三分の一の住民負担と組み合わされています。自己負担ができなければ何ひとつ始まりません。人間の最低生存条件は一定数のなかまなのです」「それじゃどうなるのですか。早目に移住でもした方がよいのですか」彼は眼を閉じた。「社会体制ということがあります。しかしあなたの質問は現在どうするかにあるのでしょう。そうです、移住した方がましだと考えられないこともありません。しかし、そこに住みついてきた人間の意志は……」臥蛇十四戸、(中略)という数字がここにある。(179頁〜180頁)

最後の「……」の部分を書いてほしかった。ここでひっかかったのは、「人間の最低生存条件は一定数のなかまなのです」という主張には、「人口」ではなく「なかま」であるという質的条件が明示されている点を谷川雁は軽視したように思われることである。「彼等の生活の根底に横たわる最初の選択は何か」という問題意識が谷川雁を臥蛇島への旅に駆り立てたらしいが、民俗学者=宮本常一が示唆したことは、むしろ、谷川雁が「彼等」と三人称複数形で書いてしまう内実、つまり「仲間」であることの意味こそが、じつは生活の根底に横たわっていて、それに「一定数」といういわば唯物論的な、「むきだしの法則性」が宿命のごとく働くということであったように思われる。