メメント・モリ(Memento mori)は、ラテン語で「自分が(いつか)必ず死ぬことを忘れるな」という意味の警句である。日本語では「死を想え」「死を忘れるな」などと訳されることが普通。芸術作品のモチーフとして広く使われ、「自分が死すべきものである」ということを人々に思い起こさせるために使われた。

メメント・モリ - Wikipedia

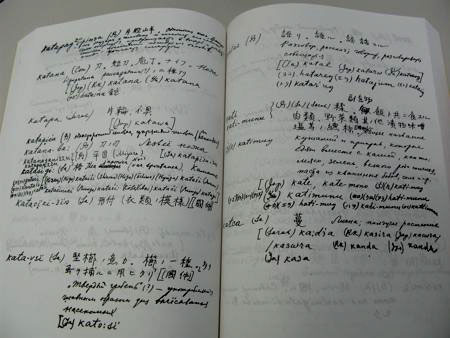

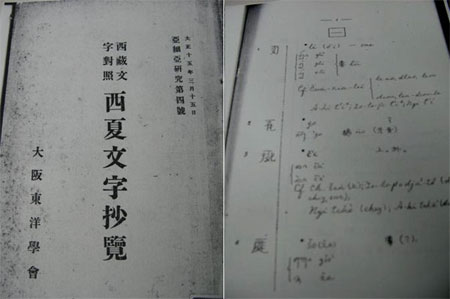

一年間のフランス滞在を終えて帰国したばかりの同僚の金沢英之さんが、約束どおり、ネフスキーの『宮古方言ノート』を見せてくれた。ついでに、『西夏文字抄覽』も。それぞれ凄い。テーマ、対象への没入の仕方と持続力とマメさと「構造」を見通すセンスは尋常ではない。「勉強しなきゃと思わせられます」という超勉強家である金沢さんの言葉が耳に残った。特に手書文字による記録がどんどん更新、修正されていった様子が窺える『宮古方言ノート』のページというページに宿った「生命力」のようなものにゾクゾク、ワクワクする。

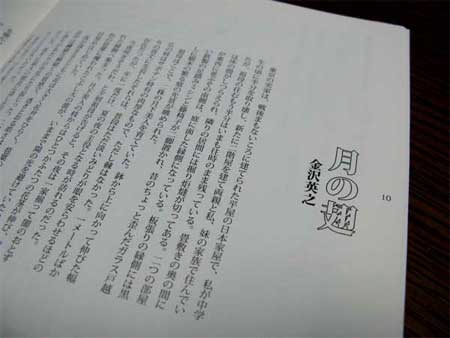

なぜかネフスキーに惹かれる「同志」である金沢英之さんは、日本古代文学が専門の新進気鋭の研究者である。すでに『宣長と『三大考』------近世日本の神話的世界像』なる渋い著作がある。ご本人の風情は先鋭的なデザイナーかアーティストのようである。そんな金沢さんは『グラヌール』の3号(2005年9月発行)*1にネフスキーの『月と不死』に触れた秀逸なエッセイ「月の翅 moontropic」を寄稿している。

まるで「月の光」を思わせる実際に目にした月下美人の夏の一夜の花の「透きとおる皓[しろ]さ」と、実際には見ることのできなかった蛹から脱皮した蝉が瑞々しく震わせる白く透きとおる翅のイメージとが空想のなかで強く引き合うのを体験した「私」は、月の満ち欠け現象や諸動物の脱皮現象に再生ないしは新生を感得するわれわれの感受性の歴史を遡行する。その歴史に一つの重要な里程標を打ち立てたのが『月と不死』のネフスキーだったわけだ。

金沢さんの「月の翅 moontropic」をしばらくぶりに読み返していて、人間が不死や再生を願うようになる言語文化的な根っこに触れた気がした。そしてそれは古今東西の物語が想像力の養分を吸い上げてきた根っこでもあるようだ。

……盈虚[えいきょ]する月や、動物の脱皮や、植物の栄枯といった自然の循環現象が、人間をして実際には自然界には存在しない<不死>や<再生>の観念に想到せしめた、……、一方同じ発想にもとづく<死と再生>の概念が、人が一生のあいだにくり返し経験する通過儀礼の根底に横たわっている……。たとえば成人式は通過儀礼の最たる例だが、成人するということは、子供としていったん死に、新たに大人として生まれ出るということだ。成人としての再生を迎えるために、多くの社会では集団を離れての試練という象徴的な死を通過しなければならない。その試練をくぐりぬけて初めて結婚の資格が与えられ、社会の成員として受け入れられることになるのだ。

(金沢英之「月の翅 moontropic」、『グラヌール NO.3』12頁〜13頁)

このくだりを読んだ時、現代社会ではすっかり形骸化してしまった通過儀礼のことを寒々しく思い、宮本常一の次のような苦い言葉を思い出していた。

すべてが進歩しているのであろうか。停滞し、退歩し、同時に失われるものがすべて不要であり、時代おくれのものであったのだろうか。進歩に対する迷信が、退歩しつつあるものを進歩と誤解し、時にはそれが人間だけでなく生きとし生けるものを絶滅にさえ向かわしめつつあるのではないかと思うことがある。

進歩のかげに退歩しつつあるものを見定めてゆくことこそ、今われわれに課せられているもっとも重要な課題ではないかと思う。少なくとも人間一人一人身のまわりのことについての処理の能力は過去にくらべて著しく劣っているように思う。物を見る眼すらがにぶっているように思うことが多い。

(宮本常一『民俗学の旅』234頁)

死を直視し、死者の言葉に傾聴する想像力こそが、人と社会の再生や新生のエネルギーを供給するのだろう。

ネフスキー関連ページ:

- ネフスキー略歴(小樽商科大学広報誌「ヘルメス・クーリエ」(第14号、2006.7)」

- 大西 磨希子・北本 朝展「文字が語りかける民族意識:カラホトと西夏文字」(「貴重書で綴るシルクロード」2005年10月10日)

- 吉池孝一「西夏文字の解読 」(『KOTONOHA』56号)

- 佐藤友則「日本における西夏・タングート研究文献目録(稿)」(インターネット 西夏学会)

- 『電脳処理《文海宝韻》研究』 編著者の辞 (インターネット 西夏学会)

- ネフスキーと小樽の深い縁(「asahi.com」2005年09月29日)

- 西夏語の研究 妻子残し没頭(「asahi.com」2005年09月30日)

- 本間暁「ネフスキイの『宮古島方言資料』」(「早稲田大学図書館報No.31」1991.9.20)

- 桧山真一「エリセーエフとネフスキイ 」(「立命館経済学」第46巻 ・第6号)

*1:同僚の元編集者である石塚夫妻が編集・発行をつづける稀少な冊子。