地の底の闇をわれらの生の砦に、闇こそわれらの生の行く末を照らす光に……。

(姜信子『イリオモテ』岩波書店、2009年、8頁)

姜信子さんは、九州筑豊の旧炭鉱町の古書店で、「イムジン河」に込められたそんな祈りに出会った。そしてそんな苦しい呟きにも似た祈りが光の粒子となって定着したような写真に出会った。そんな写真を撮った「イサオちゃん」こと山口勲さんに出会った。

イサオちゃんは筑豊の元炭鉱町に暮らす元炭坑夫で元写真家。初めて会ったのはJR筑豊線中間駅前で、そこを出発点に炭坑の記憶をたどる小さな旅に私を連れていってくれた。

春でした。あの日、小さな旅のお昼休みの時間に、イサオちゃんの古くからの仲間たちが旧炭鉱町のホルモンのおいしい焼肉屋に集まって、そのなかに「イムジン河」の古書店主もいた。そのときイサオちゃんは、青年坑夫時代に撮った炭坑と人とその日々の風景の白黒写真を沢山もってきていて、みんなでそれを熱心に見た。

ふんどし姿のおじさん、赤ん坊を抱く角刈り頭の若いおとうさん、黒く煤けて地の底から上がってきたばかりの坑夫、おそ松くんのシェーの真似をする男の子、七五三の着物姿の女の子、行商の魚屋さんに集まるおばあさんたち、坑内の事故で亡くなった仲間の毛布をかけられた亡骸を囲んで立ち尽くす男たち、袋作りの内職をする一家、東京でデモ行進する坑夫たち、フォークギターを抱える少女、人影のないボタ山……。

深刻でも劇的でも思わせぶりでもない。ただ撮ってある。見たとおりのそのまんま、地の底も、地の上の路地も、家も、人も、一枚一枚が誰のどんな思惑をもお構いなしに、それぞれ勝手におしゃべりをしているような、始まりも終わりもなく、撮る人も撮られる人もみんなで日々の暮らしの四方山話を口々に話す井戸端会議のような、そんな写真。ただの風景の中の、ただの暮らしの中の、ただの人々。ただあることを、ただ撮って撮られている、ただならない写真。(同書、9頁〜10頁)

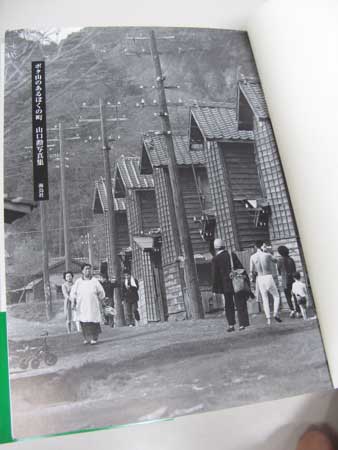

このくだりを読んだとき、ぞくっとした。心底見たい! と思った。姜さんの共感の言葉を通して、まだ見ぬイサオちゃんの写真の数々が、幻のように頭の中に浮んだ。「イサオちゃんの写真集を作るということが決まって、……」(同書、11頁)え? 「写真集」? 写真集が存在するのか? しかしそのとき、昨年の11月には調べがつかなかった。そして、ひと月後、上野のHASHI展で遭遇した姜さんにイサオちゃんの写真集のことを尋ねたら、旅人の目がキラリと光った。アマゾンでも手に入るはずだと、写真集の題名『ボタ山のあるぼくの町』を教えてくれた。その後、ちょっと旅をしたせいもあって、注文するのが遅れたが、今日その写真集が届いた。2006年に福岡の海鳥社から出た。手にした瞬間、心が震えた。表紙に使われた子供達がレンズを食い入るように見つめる写真に自分が見透かされているような気持ちになった。思わず、写真集を抱き締めた。

いいなあ、いいなあ。宮本常一の写真を連想するなあ。でもちょっと違うなあ。そこがまたいいなあ。まだそんな言葉しか出てこない。それ以上言葉は必要ないのかもしれないが、、。写真からは当時の炭鉱町の日々の暮らしを温かく見つめ、そのすみずみまで優しく触れるイサオちゃんの息遣いや体温までもが伝わって来て、こっちのこわばりがちな心と躰から無駄な力がスーッと抜けていく。姜さんによれば、実際に会ったイサオちゃん本人もそういう人だそうだ。

姜さん、イサオちゃんとイサオちゃんの写真の存在を知らせてくれて、ありがとうございます。散歩をする傍ら性懲りも無く写真を撮りつづけている私にとって、写真そのものを越えた日々の暮らしの根っこの力のようなものを改めて考える大切なきっかけを与えられたような気がしています。本当に、「ただならない写真」だと思います。