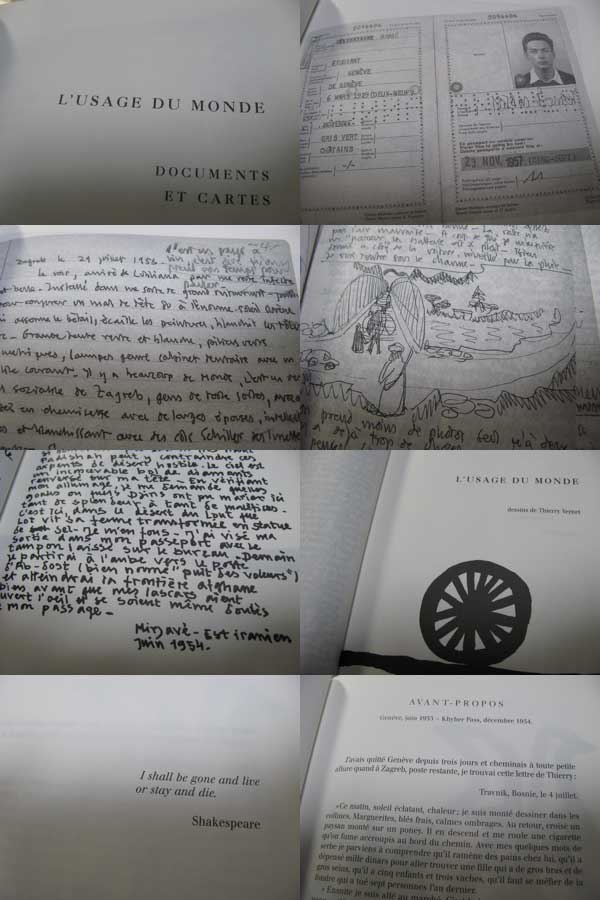

Nicolas Bouvier: Oeuvres, col. Quatro, Éd. Gallimard, 2004

2004年にガリマール社から出た新しい文学叢書クワルト版(Quarto)の1400頁余りのニコラ・ブーヴィエ作品集には、彼が生前刊行したほとんどすべての作品が収められているだけでなく、旅の先々で撮影した写真、自筆ノートの複写なども豊富に収録されていて、<書物>としての魅力に溢れている。2007年にみすず書房から出た『ブーヴィエの世界』(高橋啓訳)はそのクワルト版作品集の「抄訳」である。非常に優れた訳業だと思う。「訳者あとがき」も収録作品の精緻な「解題」として非常に充実した内容であり、かつ、気迫の籠ったものである。そのなかで、高橋啓氏はなぜ理想的な「全訳」が行われなかったかについて次のように記している。

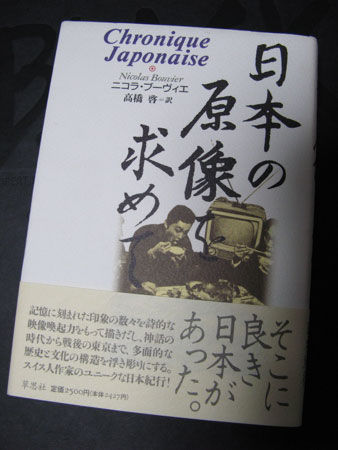

訳者は今から十年以上前にニコラ・ブーヴィエの作品を翻訳紹介したが(『日本の原像を求めて』草思社、1994年)、この作家の魅力が日本で広く知られるようになるまでにはいたらなかった。その理由は訳者の力不足もさることながら、この作家の稀有な資質を紹介するには一作では不十分であったからだろうと、今では考えている。

わたしたちの今回の企画はまず何よりも、ニコラ・ブーヴィエという作家の魅力を伝えることを目的としている。できることなら、ガリマール社の作品集を全訳するのが理想であるけれども、昨今の出版事情ではそのような企画は出版社にとっても翻訳者にとってもリスクが大きすぎる。そこで代表作を四編選び、さらにそのなかから<旅人>ブーヴィエの姿が浮びあがるような箇所を選んで抄訳するという方法をとった。(315頁)

訳者がわざわざ「昨今の出版事情」や「リスク」に触れざるをえない状況は本当に残念なことである。

ところで、『ブーヴィエの世界』に収められたブーヴィエの処女作にあたる L'usage du monde の解題において、高橋啓氏はブーヴィエの文章と文体の特徴とその翻訳の難しさについて次のように記している。

ブーヴィエの文章には光と色と音と匂いが満ちあふれている。記号もしくは概念でしかない言葉を、木々の葉、道端の石ころ、水しぶき、目に染みる空の青そのものとして紙面に案配しようとしているとさえ感じられる。しかも、ひとつひとつの言葉には、それが指し示す色(あるいは音でも匂いでもいい)ばかりでなく、その単語固有の色合いと響きが備わっている。さらにブーヴィエの文体には、戦前のヨーロッパの教育と、彼が生まれ育った家庭環境に由来する教養に裏打ちされた、ある種アルカイックな肌触りがある。そういった要素が絡み合っているため、解釈の段階においても、適訳と思われる言葉を選び出す段階においても困難がつきまとった。

L'usage du monde というタイトルの翻訳にも悩まされた。辞書を引けば、使用、用途、用法、慣習、作法、習慣、機能、経験など、いくつも訳語が並んでいるが、おそらくブーヴィエは、このような一般的な意味だけでなく、擦り切れる(usure)という触覚的イメージや、ある特定の社会・場所への出入り(慣れ親しむ)という意味合いをもこのタイトルには込めているように思われる。彼はこの旅によって「世界」に参入したのである。その世界は自分の生まれ育った母胎の延長としての世界ではなかった。ラカンの用語を借りれば「現実界(ル・レエル)」としての世界、そこに彼は飛び込み、世界というやすりを使って、自分を削ったのである。いろいろ迷ったが、最終的には「世界の使い方」と単純に訳すのがもっともふさわしいと考えた。(318頁)

フランス語の一語一語の波打ち際を放浪する訳者の姿が浮ぶ。しかも、そこは「自分の生まれ育った母胎の延長としての」言語ではない。この箇所は、訳者もまた翻訳において、単なる越境の身振りではない、ある意味で後戻り不可能な「世界」への参入を果たし、「世界というやすりを使って、自分を削」るに等しい旅を体験したことを物語っている。ちなみに、L'usage du monde の英訳では、The Way of the World が定着している。

参照

Vidéo: Nicolas Bouvier, un dossier des archives de la Télévision suisse romande.