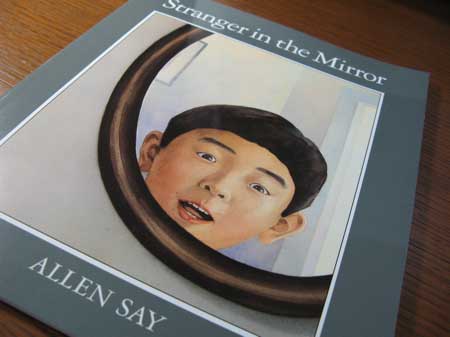

アレン・セイの絵本はすべて「家族」の本質を問わずにはいられない彼の自伝的な要素に彩られていると感じる。それにしても、Stranger in the Mirror(1995年)は強烈な印象を残す絵本である。絵本という形をとっているが、それはわれわれがふつう絵本として許容するであろう範囲を大きく逸脱している。

スケートボードに夢中の小学生の男の子サム(Sam)はある日目覚めたら、顔だけ皺だらけの白髪の老人になっていた。カフカの『変身』を連想させる。絵本で、この展開か、と意表を突かれた私はそれが夢であることを半ば期待しながら、先を読み進めた。しかし、いつまでたってもそれが夢であるというゴールは見えてこなかった。ある日目覚めたら老人になっていたというモチーフは、アレン・セイにとって極めて現実的なものだったのだろうと推察した。

サムの家族は両親と妹から構成される。それはアレン・セイの現実の家族と同じだ。そこに亡くなったおじいさんの部屋が謎めいた空間として登場する。妹はまだおじいさんが生きていると信じているらしい。あるいは実際にその姿が見えるのかもしれない。現実のアレン・セイが幼くして両親が離婚して以来経験した深い孤独に裏打ちされた精神的な自立を想像すると、彼が16歳で渡米したときにはすでに精神的には周囲の大人たちよりもずっと「老いていた」のだと見ることができるだろう。しかしここで「老いる」ということは衰えるということではなく、むしろ世界がよりよく見えるようになるということだ。

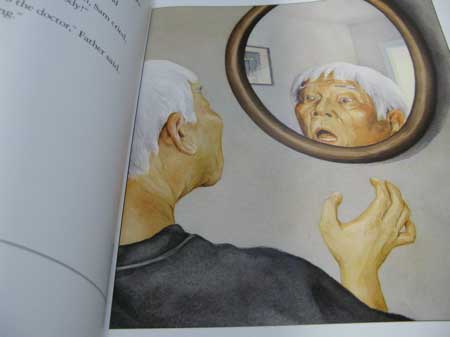

そんな精神のドラマを視覚化するにあたって、アレン・セイは、小学生のサムをある日突然老人の顔に変えたのだろう。そんな老成した子どもに対する両親をはじめとする大人たちの慌てふためき戸惑う反応は、絵本の中だけの話ではないだろう。家族という迷路の中で自分を見失った大人たちが自分たちの都合で、それとは知らずに子どもたちを深く傷つける。

どんな家族も、「家族」と呼ばれる以外は、似ても似つかない関係の束みたいなものだと思う。しかもいつもあやういバランスによってかろうじて「家族」が維持されているとさえ言えるかも知れない。また、それとは逆に外からは家族とは見られないような関係が実はいわゆる家族以上に家族的絆によって結ばれているということもありうるだろう。

物語の結末もまた謎めいて印象的である。両親をはじめとする大人たちにサムの「病気」を治癒する力はなかった。亡くなったおじいさんとなぜか通じている幼い妹の導きによって、彼はある日目覚めたら元に戻っていた。アレン・セイの実人生が色濃く反映しているこの小さな絵本を読みながら、大げさに聞こえるかもしれないが、家族なるものは未だに人類にとって一大実験みたいなものなのではないかと感じていた。