- 作者: 上原善広

- 出版社/メーカー: 新潮社

- 発売日: 2005/06/16

- メディア: 新書

- 購入: 15人 クリック: 158回

- この商品を含むブログ (86件) を見る

地図にはのっていない大阪府南部の更池(さらいけ)という被差別部落に生まれ育った上原善広さんには子供の頃の強烈な「舌の記憶」がある。それはおじいさんがよく作ってくれたという「あぶらかす」と呼ばれる「むらの食べ物」であった。

あぶらかすとは、牛の腸をカリカリに炒り揚げたものだ。ボロ雑巾で形作ったドーナツのようなそれは、真ん中に穴があいていて、内側には脂がこってりとついている。母はそれをよくぶつ切りにして余分な脂を削ぎ、菜っ葉と煮た。(3頁)

上原さんはお母さんの煮物よりも、おじいさんがよく作ってくれたあぶらかすを入れた即席ラーメンが好きだったと言う。ところが、そんな食べ慣れたあぶらかすのことを、中学生の頃、周りの生徒たちが知らないと分かって、大きなショックを受けた。「あぶらかすが被差別部落でしか食べられていない」という事実が彼を揺さぶった。だが、彼は自分の舌の記憶を大切にした。殺さなかった。

こうした「村の食べ物」は、被差別の民の知恵と工夫の結晶である。最初に事実を知った時は、自分が普段から食べていた料理にそんな歴史があったのかと軽い衝撃を受けた。しかし成長するにしたがって、わたしはそのような環境に育ったことを、徐々に誇りに思うようになったのであった。(6頁)

そして上原さんは一気に世界に目を向けた。すると、ある、ある。世界中に「あぶらかす」的料理があるではないか。上原さんはそれらを「差別されてきた民が作り上げてきた独自の食文化、いわば“抵抗的食文化”」であると捉え返した。そして気がついたら、そんな世界の「被差別の食卓」を次々と訪ねて舌の記憶を繋げる旅に出ていた。二十代の大半をその旅に費やしたという。ただし、

言うまでもなく、「被差別の食卓」には、それぞれの被差別民たちの血と汗と悔し涙が込められているといっても過言ではない。だから味も、ただ単純に「おいしい」で済まされる生易しいものではない。何しろ一般の人々が見向きもしなかった食材を使っているのだから、それも当然のことだろう。(7頁)

そこで上原さんはそういう料理を、ニューヨークのハーレムの黒人たちに倣って「ソウルフード(魂の料理)」と呼ぶことにした。本書は、アメリカ、ブラジル、ブルガリア、イラク、ネパール、そして改めて日本の「路地」(被差別部落)で生まれた「ソウルフード(魂の料理)」の舌の記憶を繋げる旅、つまり舌の記録、いわば‘tonguelogue’である。

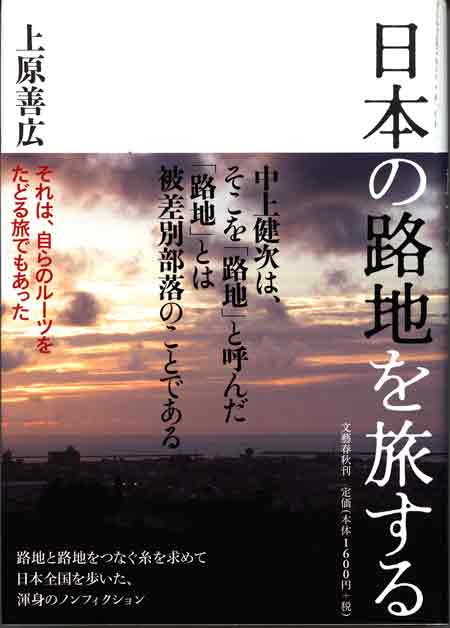

- 作者: 上原善広

- 出版社/メーカー: 文藝春秋

- 発売日: 2009/12/15

- メディア: 単行本

- 購入: 9人 クリック: 122回

- この商品を含むブログ (31件) を見る

その後上原さんは、中上健次にとっての「ソウルフード(魂の料理)」だったらしい「カレーライス」の舌の記憶を出発点にして、日本各地の「路地」(被差別部落)を旅することになった。

- 作者: 和賀正樹

- 出版社/メーカー: 現代書館

- 発売日: 2010/05/01

- メディア: 単行本

- クリック: 5回

- この商品を含むブログ (4件) を見る

ところで、和賀正樹さんの『熊野・被差別ブルース』の中にも、中上健次の兄貴分と言われた田畑稔さんが語る熊野の「ソウルフード」として、さいぼし(馬肉や豚肉の薫製)とならんであぶらかすが登場する。

油かすも忘れてはいけない。熊野では「いりかす」と呼ぶ。牛、豚、馬などの大腸、小腸を五、六センチのぶつ切りにして炒る。ヘットや馬油を搾り取り、かりかりに乾燥させる。保存食だ。水菜や白菜などの野菜や豆腐と煮込んでも、天かす同様、うどんにいれてもいい。かすうどんだ。案外と脂っぽくはなく、コラーゲンたっぷり。食感は鯨のコロに似ている。

「昭和三十年代はしょっちゅう食べていたね。ネギやゼンマイと炊き合わせる。おかずのエースやった。炊き込みご飯にまぜてもええね」(113頁)

あぶらかす、食べてみたい。

***

なぜ?

- 作者: 上原善広

- 出版社/メーカー: ミリオン出版

- 発売日: 2006/05/17

- メディア: 単行本

- 購入: 1人 クリック: 15回

- この商品を含むブログ (7件) を見る

読みたいと思った2006年にミリオン出版から出た上原善広さんの『コリアン部落』がなぜか絶版である。古書にはとんでもない高値が付いている。