活字そのもの、特に地上から消えかかっている活版印刷技術に惹かれる理由は、究極的には「記憶の秘密」に関係していると思っている。

文字の母たち Le Voyage Typographique

- 作者: 港千尋

- 出版社/メーカー: インスクリプト

- 発売日: 2007/03/23

- メディア: 大型本

- 購入: 2人 クリック: 28回

- この商品を含むブログ (34件) を見る

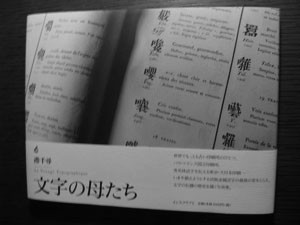

今まで何度か紹介した枕頭の書の一冊、港千尋の奇跡的な写真集『文字の母たち』に収められたグーテンベルク以降の西欧の活字活版印刷技術を伝承するパリ・フランス国立印刷所、秀英体活字を伝える東京・大日本印刷で撮影された素晴らしい写真と秀英体で印刷された活字をめぐる港氏のテクストを読み直していてあらためてそう思った。特に印象的だった三箇所を引用しておこう。

書物は建築である。わたしたちは扉を開いて本の中に入り、柱が並ぶページをめくってゆく。本には身体がある。棚に並んだ背を眺め、字面を目を追いながら、わたしたちは読んでいる。その建物のいちばん奥、たいていは最後のページにある小さい記載から、わたしたちの旅は始まる。印刷と製本。場合によっては印刷所だけでなく、版を組んだ工房の名が入ることもある。それは本が本としての物理的な形をなす最後の段階でありながら、読書の空間からは遠くにある場所である。なかでも、もっとも遠ざかってしまったのが活版印刷だろう。今ではほとんどなくなりかけている活字と活版について語ることは、したがって、書物の歴史を奥付けから遡ってゆくような旅になる。

(中略)

書物という建築の最奥には、忘れられた文字が静かに眠っている。そこから始まる旅は、かつて活字にかけられたさまざまな力を呼び覚まし、紙とインクの匂いにつつまれた記憶の現場を蘇らせる。(008頁)

活字をひとつ彫刻するのは大変な仕事だが、その型をとるのは、さらにデリケートな作業である。彫刻される字の原型を英語でパンチ、フランス語でポワンソンと呼ぶのは、これを銅版に打ち込んでできる「凹み」を母型として、そこに鉛を流し込んで活字とするからだが、字の凸部分と型の凹みにはどちらもきわめて精密な平面性が求められる。字の彫刻が終わると、まずそれを大型のハンドプレスを使って銅版に押し付けて、型を取る。そのうえで、まず凹みの底面の深さを、鋭い針先のついた深度計で見てゆく。この母型深度が一定でないと、流し込んで作られる活字の高さが一定にならない。0.01ミリ程度のズレでも印刷された字面に影響が出るから、慎重にヤスリをかけてゆく。文字の位置も、鋳造機械にかけたときにぴったりと嵌まるよう、同じように精度を要求される。また凹みの周囲の金属は圧力で盛り上がるから、ここにもヤスリをかけて平面にしなければならない。こうした工程を経て、はじめて母型が完成する。(102頁)

大日本印刷市谷工場にある、秀英体の母型が保管されている部屋に入ったとき、その引き出しのかたちに驚いた。材質と手前に書き込まれている文字の違いだけで、標本箱を思わせるかたちは同じだった。母型の収められている引き出しは、見た目よりもずっしりと重い。整然と並べられた文字の器。現在は使われなくなったこれらの母型は、ある時代に生まれた書体のかたちだけでなく、そのために傾けられた知恵と複雑で緻密な工程をも伝えている。文字は生き物であると言われるが、その母型は遺伝子にあたるかもしれない。標本箱のなかにあるのは、活字という名の文化遺伝子(ミーム)だと言ってもいいだろう。たとえ活版印刷が途絶えたとしても、未来の文字のデザインにとってはかけがえのない記憶なのである。

(中略)

記憶はちょうど母型のように、その凹みのうちに潜在しているのかもしれない。

(中略)

活字は、どんなに古くても使われていないわけではない。字母も母型も、待っている。このようにして、常に待機しているのである。

(104頁)

要するに、記憶の秘密は凹みにある。活字の母型がそうであるように、記憶の正体もある意味では巨大な凹みである、と言えるのではないだろうか。そしてそれはおそらく港氏の指摘を超えて、ミームどころか、生命遺伝子(ジーン)という記憶の母型、つまり生命の母型にもつながる話ではないかと感じている。