Dictionnaire Chinois, Francais et Latin, Paris,1813.(『漢字西譯』)

ジョナス・メカスの365日映画(365Films by Jonas Mekas)、302日目(2007年10月29日)には、驚嘆すべき中国語、フランス語、ラテン語の対訳辞典が登場した。メカス一行がパリのアニエス・ベーのギャラリーで興味津々と覗いていた大判の本である。それはナポレオン一世の命で編纂され1813年に発行された『漢字西譯』である。

『漢字西譯』の概要については下を参照のこと。

メインタイトルページ*1

中国語によるタイトルページ*2

部首表*3

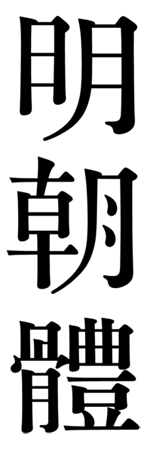

実はこの『漢字西譯』は、私たちが慣れ親しんでいる明朝体の金属活字のルーツにも関わっていたのだった。

明朝体のサンプル。文化庁文化部国語科発行『明朝体活字図形一覧』(大蔵省印刷局、東京、1999)掲載の、1912年築地活版『5号明朝活字総数見(この部分欠け)』から採取した図形データをもとにトレース・修正したもの*4。

港千尋氏は『文字の母たち』のなかで、十六世紀末にまで遡る、この『漢字西譯』の成立をたどりながら、ユーラシア大陸をまたぐ文明の交流と接点を凝縮するような明朝体活字に封じ込められた歴史を浮き彫りにしている(「漢字の旅」058頁 - 061頁)。興味深いのは、『漢字西譯』では漢字の部首を別々に作り、それらを組版のときに組み合わせて印刷するという「分合」という方法が取られたということ、そしてその「分合活字」は楷書(手書き書体)がモデルだったということ(楷書は活字書体としての明朝体のルーツである)、そして何よりもそれは日本における活版印刷のルーツへと繋がることである。

面白いことに、この分合活字はマカオに渡り、中国における西欧製の金属活字として聖書の印刷などに使われている。輸入したのはフランス人ではなく、アメリカ長老会というプロテスタントミッションだった。このミッションは後に上海に場所を移し、多くの明朝体活字を作り出しながら「美華書館(The American Presbyterian Mission Press)」の名のもとに活版印刷を展開し、伝道活動に必要な聖書や辞典などを印刷刊行した。

印刷の歴史が教えるように、中国では十一世紀に泥活字が生まれ十三世紀には朝鮮で金属活字が作られていいた。紙とともに東で生まれた印刷術が、西における活版印刷の発明の後にヨーロッパで活字となり、十九世紀になってキリスト教とともにふたたび東に戻ってきたというわけである。しかもその一部は、幕末の長崎に到達する。明治二年(1869年)、美華書館で使われていた活版印刷機と活字のセットを携えて、上海から長崎へ招かれたウィリアム・ガンブルは、日本人に活版印刷術を伝授した。そこで講習を受けた本木昌造が日本の活版印刷の祖となり、わたしたちが慣れ親しんでいる明朝体活字もそこに始まったわけである。

(中略)日本における明朝体のなかでも、その始まりから現在にいたるまでの書体が揃っている秀英体は、活字をめぐる冒険が凝縮されている書体であるとも言えるだろう。手書きの感覚を残しつつ、活字として独立した美しさをもっている点では、ガラモン体に始まる国立印刷所の書体と比較できるかもしれない。活字は生まれるやいなや旅を始めたが、漢字の旅もまたユーラシア大陸の端から端までを行き来した人々の、壮大な旅でもあった。活字には、その旅の記憶が封じ込まれているのである。

(061頁)

西のガラモン(ギャラモン)体のカリグラフィーの面影と東の明朝体の書の面影。それらはともに「手の痕跡」として活字の記憶の基層、古層をなしているとも言えるだろう。

*1:http://www.lyc-fustel.ac-strasbourg.fr/Site040208/Bibliotheque_des_prof/IUT/Images/photos_web/dico_franco_chinois/Pgarde1.jpg

*2:http://www.lyc-fustel.ac-strasbourg.fr/Site040208/Bibliotheque_des_prof/IUT/Images/photos_web/dico_franco_chinois/Pgarde2.jpg

*3:http://www.lyc-fustel.ac-strasbourg.fr/Site040208/Bibliotheque_des_prof/IUT/Images/photos_web/dico_franco_chinois/Ppage1.jpg

*4:http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Mintyotai.png

*5:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%BB%E5%83%8F:China_9seikyu_Laisenmei.jpg