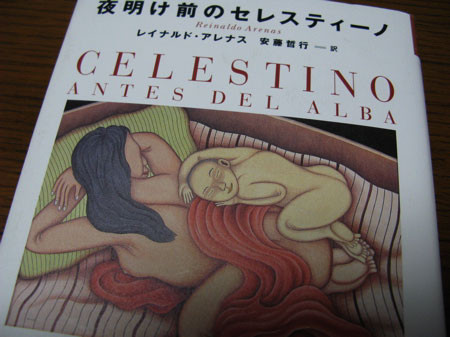

本との付き合い方は様々だ。好きな作家のあまり好きではない本もあるし、好きな作家の好きな本の中で一番好きなのが作家本人の言葉ではなく、表紙に採用されたある画家の絵だったり、別の作家の言葉の引用だったりすることもある。その絵や引用を確かめるだけのために、本を手に取ることがある。例えば、少年期のリアルな幻想世界を描いたレイナルド・アレナスのデビュー作『夜明け前のセレスティーノ』の場合はこんな感じ。

表紙絵はインドネシアはバリ島に生まれた異才の画家イ・デワ・プトゥ・モコ(I Dewa Putu Mokoh, born 1934)の『熟睡する母と子』(福岡アジア美術館所蔵)

asin:4336040303

「ほんとうに雨は夜の中で歌う」(エリセオ・ディエゴ*1)

この短い言葉は『夜明け前のセレスティーノ』の基調となる感受性を精確に表現していると強く感じるからだろう。これを見ただけで、他は読まずに本を閉じる。本を読んだ気になる。そんな私には本を愛していると言う資格はない。もちろん、「ほんとうに雨は夜の中で歌う」の一文は『夜明け前のセレスティーノ』という本の中の最終章(この本では「最終終」)の扉にあるからこそ私にとっては意味があるのも確かだ。

こんな変なことを書いたのは、中西さんのエントリー(「本は消える」)やmmpoloさんのエントリー(「4,000円の図鑑が、27年で298,000円に値上がりした」)を読んで、「本の未来」や「本の運命」ということをちょっと考え始めていたからかもしれない。