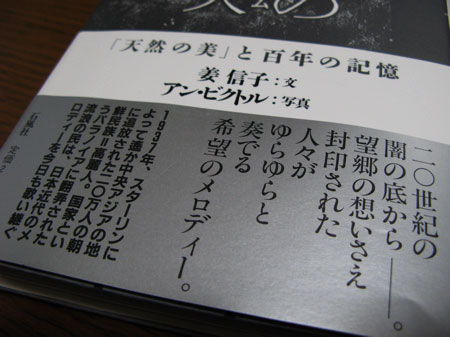

思うに、記憶を語る人々というのは、過去の出来事をただ過去のこととして語っているのではありません。これまでとは違う未来へと足をふみだすために、今ここで語りおくべき物語として、記憶は語り出されている。そして、語り出されるその記憶に耳を傾けるということは、聞き手にとっては、単に語り手の過去の思い出を受け取るということにとどまるものでははない。「聞く」とは、今、ここから、語り手とともに未来に向かって足を踏み出そうという身構えでもあります。裏を返せば、その身構えなしには、「聞く」べきではない。そう、記憶を語り、聞くことで、語り手と聞き手は未来に対する共犯関係を取り結んでいるのです。抜き差しならぬ関係。その自覚と覚悟なしには、踏み込むべきではない。

記憶を追う私たちの旅とは、記憶の語り手たちとともに未来に向かう旅でもあることを、私は私で、旅ゆくほどに、痛いほどに感じるようになっていたのでした。姜信子「ウスリースク1 希望」、『追放の高麗人』94頁

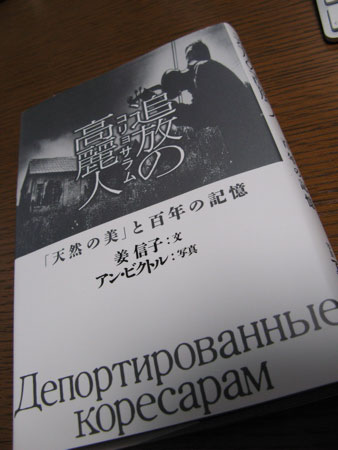

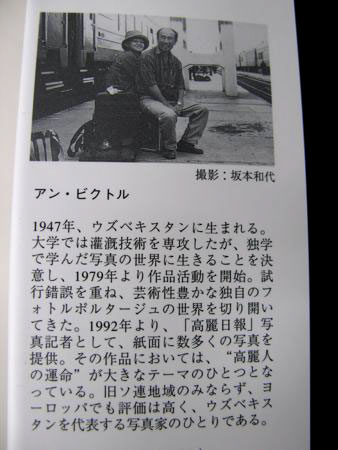

やっとアン・ビクトルの写真をまとめて見ることができた。『ノレ・ノスタルギーヤ』(岩波書店、2003年、asin:4000018140)に旅の案内人あるいは道連れとして何度も登場したウズベキスタン出身の高麗人(コリョサラム)写真家アン・ビクトル。『ノレ・ノスタルギーヤ』のカバーを飾る中央アジアかロシア極東の弧を描く地平線まで続く「荒野」の写真と「水俣マドンナ」たちの5枚の写真、そして姜さんのビクトルの撮影の様子を描写する文章から、ああ、この人は、人間の、生きるということの、底の底をあったかい目で見ている人なんだなあということがよく伝わってきて、いつかアン・ビクトルの撮った写真をまとめて見たいとずっと思ってきた。2002年に福岡の石風社から出た本書『追放の高麗人』でやっと見ることができた。案の定、一度見たら忘れられない写真ばかりだ。石風社の月報「石風 Stone & Wind」(No.20, 2002.5)にウズベキスタン芸術アカデミーのトゥルスナリ・クズィーエフが書いているように、正しく「生の神々しさを見つめる写真家」だと思う。

本書は第1部が姜信子さんの言葉による「旅」の物語、第2部がアン・ビクトルの写真による「旅」の物語という構成である。カバーと扉に使われた3枚の写真をはじめ、第2部がまるごと7つのセクションからなるアン・ビクトルの「写真集」である。7つのセクションの各入口には、ビクトルと共に旅をした姜さんによる旅の裏側の記録が置かれ、それらはビクトルが写真に焼き付けた高麗人の宿命の文脈を日本の読者が生きる文脈へとつなぐ有効な役目を果たしている。「受取人不明」と題した組写真3点(「1937年の記憶」)、ナホトカ、クレモボ、アルチョム、パルチザンスク、ハバロフクス、プラトノフカ、ウスリースク、ハサンなどロシア極東の土地に生きる高麗人たちのスナップ・ショットと風景12点(「遠東の旅」)、ウズベキスタンの農村と人々17点(「消えゆく農村」)、花札に興じる高麗人の男たちと女たち12点(「花闘 旅する劇団の話」)、ウズベキスタン?の農村と人々8点(「大地 旅を生きる農民たちの物語」)、ウズベキスタンの女たち10点(「マドンナ」)、ビクトルの友人で車椅子の人形使いソン・セルゲイ13点(「人形使いソン・セルゲイ」)。それら計72点の写真はおしなべてコントラストの強いモノクロームである。姜信子さんはそんなビクトルの写真の特質と彼の写真にはじめて触れたときの衝撃を次のように記している。

写真。モノクロの世界に焼きつけられた記憶の物語。それは、1937年のロシア極東から中央アジアへの追放以来、その記憶を語ることを禁じられたまま生きてきた高麗人たちのディアスポラ(Diaspora:離散)の生とその記憶の物語です。

そのモノクロの、黒を基調にした、時に強烈なほどのコントラストは、この記憶を風化させまいというおとうさん [ アン・ビクトルのこと:三上 ] の思いの強さそのもの。同時にそれはまた、この記憶をいったい誰が受け取ってくれるというのかという絶望にも近い思いを拭い去ることができず、それでも、きっと誰かが受け取り未来へと引き継いでいってくれると信じたいがゆえに生まれ出ずる葛藤の深さを物語るものでもあるのでしょう。

葛藤する自分を奮い立たすかのようにして、写真というフレームの中に、これでもか、これでもかと言わんばかりの強い語り口で焼きつけられた記憶の織物。

それに、私は触れてしまった。「おとうさん」が撮り続けてきた写真の数々に見入るうちに、その思いを受け取ってしまった。

思いを受け取ってしまった者の使命とでも言うのでしょうか。この記憶を日本に持って帰り伝えねばという思いが、気がつけば、心のうちにしっかりと宿っていたのでした。

写真に突き動かされたのです。(263頁〜264頁)

それともうひとつ。高麗人の「記憶」をテーマとして追求するアン・ビクトルの写真の中に「マドンナ」と題したシリーズがあることを忘れないでおきたい。

実を言えば、おとうさんは、高麗人の記憶を写真のテーマとして追うだけでなく、「女はみんなマドンナだ」と、赤ん坊から老女まであらゆる女性の生きる姿を------匂いたつように美しい娘たちも、枯れ木のようになって死にゆく老婆も仮借なく------写真に焼きつけてきました。(268頁)

その「マドンナ」のシリーズに関して、ビクトル自身はこう語ったという。

「生まれたばかりの赤ん坊だって、老いさばらえて死にゆく老婆だって、女はみんなマドンナなんだよ。女たちの生老病死。人生の一瞬一瞬に女たちが見せる表情。それを俺は追いかけている。顔。人間の顔には、生きてきた記憶が刻み込まれている。顔は記憶の鏡。だから、俺は女たちの顔を撮る」(223頁)

つまり、

高麗人の女の数だけ、マドンナがいます。

マドンナ。それは女たちの無言の言葉で語られる高麗人の「生」の記憶の、さまざまな表情をたたえた絵巻なのです。(223頁)

そして、最後に、アン・ビクトルのすべての写真を貫く「真のテーマ」について、姜さんはこう語る。

いま、つくづく思います。ディアスポラの運命のもとに生まれたひとりの高麗人の写真作家と出会い、ともに旅をした私が受け取ったのは、旅人の言葉、記憶、写真に織り込まれている”希望”なのだと。

希望なくしては、人は物語を紡ぐことはできません。

希望のない物語は、人の心を波立たせはしても、動かすことはできません。

物語の語り手が、記憶を追いかけ、想い起こし、語るのは、懐かしい過去、幻の故郷への回帰のためではありません。

まだ見ぬ明日へと、きのうよりも今日よりも幸せな明日へと希望を胸に旅する者たちが、ふと立ち止まって来し方を振り返る。前に進むために、みずからの歩んできた道を確かめる。それが記憶を想い起こし、語るということ。

そして、厳しい運命を生きる旅人の背を押すのは”希望”。

希望。それこそが、高麗人の記憶を追いつづけるおとうさんの力の源泉であり、明日への導きの杖であり、おとうさんのあらゆる写真を貫く真のテーマなのです。(270頁)