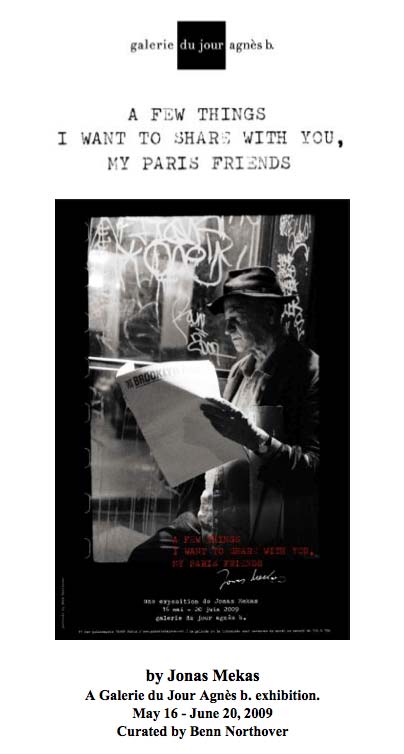

ジョナス・メカスの新サイト jonasmekasfilms.comでは、昨年の初夏にパリのアニエス・ベーのギャラリーで開催された彼の「私があなたたち、パリの友人たちと分かち合いたい二、三の事柄」展("A Few Things I Want to Share with You, My Paris Friends," agnès b. Galerie du Jour, Paris, May 16 - July 18, 2009)の様子をビデオと写真を通して垣間見ることができるだけでなく、報道機関向けの資料(press release - pdf)を読むこともできる。そのプレス・リリースには、10の展示の概説の他に、興味深い三つのテクストが掲載されている。ジョナス・メカスの声明文(A NOTE ON THIS EXHIBITION)、キュレーターのベン・ノースオーバー(Benn Northover)による365日映画の解説(JONAS MEKAS' 365 PROJECT.)、そして資料の最後に引用された無題のジョナス・メカスの短い文章の三つである。

なお、この展覧会そのものに関して一言すれば、かぎられた情報だけからでも、メカスのこれまでの映画的人生の一時的集大成、総括という側面と、特に365日映画で示されたインターネットを取り入れた彼の前衛的な取り組みの全貌をリアルな空間で様々なメディアを駆使して再現するという内容的にも技術的にも大がかりなインスタレーションの試みの側面とが、高尚で懐古趣味的な視点ではなく、万人の人生の未来に拓かれた低く、親密で、優しい視線、光の下に極めて有機的に編集されているところが見てとれる。要するに、希望が、と。

先ず、声明文(A NOTE ON THIS EXHIBITION)のなかで、メカスはそれまでも繰り返し語ってきた彼の根本的で一貫した反文明的立場を、彼流の建設的な立場から、より一層明瞭に述べている。

私たちはいまだに「自己破壊的な文明(self-destructive civilization)」のなかに留まっている。それは物質的破壊だけでなく、魂の破滅にも関係していることがますます明らかになってきた。私は、自分と友人たちの生活のなかの個人的で私的な様々な側面に自然に引き寄せられた、と同時に、ビッグ・テーマになるような、劇的、心理的、政治的、等々の事件が取りざたされる騒々しい世界からは遠ざかった。それと並行するように、フィルム、ヴィデオ、著述などでは日記作家的な形式(the diaristic forms)に惹かれてきた。さらに、文明の負の側面と思われることすべてから遠ざかった。ロマンチック呼ばわり、センチメンタル呼ばわりされるのは承知の上で、私は嫌というほど見てきた私の時代のすべての暴力と恐怖を締め出した。暴力と恐怖は、そういった文明の負の側面に関わる仕事を好んでやりたがるほかの芸術家に任せて、私は身近な自然や生活のなかの楽園のような(paradisic)、陽の光に溢れた瞬間に関わっていたい。それは非常に繊細で詩的で天使的なやり方(subtle poetic angelic ways)で私たちを感動させてくれる。そしてそれが私たちの生活の目に見えない<楽園(Paradise)>の持続に寄与する。私は芸術を「創造する(creating)」ふりはしない。ただの作る人(maker)だ。好きなものを作り続ける。子供のころからずっとそうしてきた。見栄で Garerie du Jour を選んだわけではない。いつも友達のために出来ることをするつもりだ。 Garerie du Jour で個展を開くことにしたのも、アニエス・ベーが親友だから。友達のためには何でもする。Serpentine で展示を行ったのも、ハンス・ウルリッヒ・オプリストが親友だから。私は友情から仕事をする。相手の芸術的経歴を考慮して仕事をすることはない。私は自分がやっていることを友人と分かち合わずにはいられない。それは親友と会話することに似ている。

ありがとう、アニエス!Artist Statements: A NOTE ON THIS EXHIBITION

次に、ベン・ノースオーバー(Benn Northover)*1は、365日映画の解説(JONAS MEKAS' 365 PROJECT)のなかで、メカスの人生を映画との抜き差しならない関係から次のように非常に巧みに述べている。

フィルムとヴィデオの両方を胸を刺すような日記作家的なやり方(the poignant diaristic style)で愛情をもって抱きしめながら、メカスは人生を熱く激しく描く。彼の映画との抜き差しならない関係と活動を通して、人生の方が彼に追いすがってきた。

JONAS MEKAS' 365 PROJECT. Curators' statement.

つまり、メカスは人生において映画に関わってきたというよりは、映画との関わりによって人生を切り拓いて来た、というわけである。鋭い指摘だと思う。蛇足ながら、生きていることに直結する、震えるような揺れるような断片的な映像、いわば吃った映像によって、メカスは現在も人生を切り拓き続けている。ベン・ノースオーバーが使った「胸を刺すような」という意味の ‘poignant’(ポイニャント)という絶妙な言葉に感心した。それは、ロラン・バルト(Roland Barthes, 1915–1980)が彼の写真論で述べた「プンクトゥム(punctum)」を下敷きにしているに違いない。punctum はラテン語で刺し傷や小さな穴を意味する。バルトはそれを写真を見るという経験の最も掛け替えのない要素の名前として使ったのだった。

唐突に思われるかも知れないが、ここで、かつて松山巌が、宮本常一の「十万枚の写真」が持つ大きな特徴のひとつである「親しさ」あるいは「近所感覚」は、ロラン・バルトの言う「プンクトゥム」につながると論じた文章を引用しておきたい。

記号学者ロラン・バルトは、きわめてユニークな写真論『明るい部屋』を著して没したが、そのなかでバルトは、自分の気になる写真に現われる二つの要素に注目する。一つは「一種の一般的関心、ときには感動に満ちた関心を抱くことができるが、しかしその感動は、道徳的、政治的な教養(文化)という合理的な仲介物を仲立ちとしている。そうした写真に対して私が感ずる感情は、平均的な感情に属し、ほとんどしつけから生ずるといっていい」要素。これを彼はラテン語で好みや思い入れを意味する、ストゥディウム(一般的関心)という言葉をあてた。二つ目は「写真の場面から矢のように発し、私を刺し貫きにやって来る」要素。これをラテン語で刺し傷や小さな穴を表す、プンクトゥムという言葉で呼んでいる。「ある写真のプンクトゥムとは、その写真のうちにあって、私を突き刺す(ばかりか、私にあざをつけ、私の胸をしめつける)偶然なのである」(以上、花輪光訳)。

バルトが定義したストゥディウムという写真の要素は、宮本の言葉「とうとい」に通じているだろう。「とうとい」は彼の「道徳的、政治的な教養(文化)という合理的な仲介物」という仲立ちから生まれたからだ。いわば森山(森山大道)が指摘する「通過者」の眼から生まれる。一方、プンクトゥムは「したしい」という言葉に、荒木(荒木経維)が指摘する「近所感覚」に通じていないか。この要素は個人的で「私を突き刺す(ばかりか、私にあざをつけ、私の胸をしめつける)偶然」だからだ。「したしい」と感じる、近所のどこかで見かけたような既視感が、ときに「私の胸をしめつける」想いを駆り立てる。

いや、バルトは写真の鑑賞者であり、宮本は写真の撮影者である。だからこの指摘は成り立たないといわれるかもしれない。しかし宮本は写真を撮る以前に、旅で出会い、見つめ、触れた風景、人、ものにときとして「ストゥディウム」を感じ、ときとして「プンクトゥム」に襲われたのではないだろうか。彼はその印象を率直に、そして無類の努力を重ねて写真に撮り続けた。出会ったあらゆるものを「とうとい」と思い、「したしい」と感じながら。「『とうとい』と思う眼、『したしい』と感じる眼」より(『宮本常一が撮った昭和の情景』下巻252頁〜253頁)

宮本常一の「十万枚の写真」に寄り道してしまったが、実は、ジョナス・メカスの日記のような映画あるいは映画のいわば日記的解体と宮本常一の「十万枚の写真」とは、まさに「ポイニャント(poignant)」あるいは「プンクトゥム(punctum)」という側面で通じ合うと感じてきたことを記しておきたかった。

最後に、三つ目の短いテクストのなかで、ジョナス・メカスは世界の隅っこで起こるちっぽけで、些細に思われがちな出来事でさえもが、実は世界全体を歴史的にも文化的にも後戻り不可能な状態に変化させるという世界観を、情報化時代の一つの陥穽を皮肉りつつ、生きる希望として語っている。

私は様々な小さなものたちを祝福したい。ちいさな映画、モノローグ、詩、水彩画、エチュード、スケッチ、ポートレイト、アラベスク、バガテル(ピアノ小曲)、短い8mmの歌などを祝福したい。私は情報ハイウェイのど真ん中に立って笑っている。なぜなら、中国のどこかでちっちゃな花にとまった一匹の蝶がその翅をはばたかせると、全歴史、全文化はその羽ばたきのために抜本的に変化することを私は知っているから。一台のスーパー8カメラがどこかで、例えばニューヨークのローワー・イースト・サイド(ユダヤ系移民の街)のどかかで小さくて柔らかい音をたてるだけで、世界は決して同じままではいられない。

ちなみに、この「中国の蝶」の話は、「ブラジルでの蝶の羽ばたきはテキサスでトルネードを引き起こす」、「北京で蝶が羽ばたくと、ニューヨークで嵐が起こる」、「アマゾンを舞う一匹の蝶の羽ばたきが、遠く離れたシカゴに大雨を降らせる」などと比喩的に表現されるバタフライ効果(Butterfly effect)の話とは位相が異なる。バタフライ効果は世界の内での現象の予測可能性に関わる話だが、メカスの「中国の蝶」はそもそも<世界>の総体が<私>もろとも根こそぎ変化するという、変化そのものの深い意味合いに注意を向けようとする詩的あるいは哲学的な話である。どう変化するかしないかという局所的、科学的な話ではない。

自分の身の回り、身近なところに、自分が生きる<世界>を根底から揺るがし、塗り替える契機になりうる刺し傷や小さな穴は溢れている。メカスが声明文で言うように、世界を目には見えない<楽園>の瞬間の持続としてとらえることは可能である。その意味で、アン・キャメロン(Anne Cameron)が『ツェラルホン(Dzelarhons)』で語ったように、「世界は魔法に満ちている」(Magic, Brief Glimpses of Beauty)とも言えるだろう。