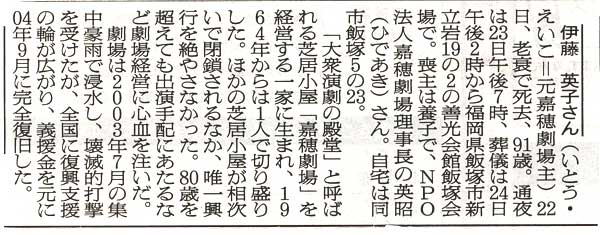

朝日新聞(夕刊)2010年8月23日

この死亡記事が目にとまった。「『大衆演劇の殿堂』と呼ばれる芝居小屋『嘉穂劇場』」の言葉に惹かれたのだろう。以前読んだ「道々の者への挽歌」である沖浦和光の『旅芸人のいた風景』を思い出していた。

- 作者: 沖浦和光

- 出版社/メーカー: 文藝春秋

- 発売日: 2007/08

- メディア: 新書

- 購入: 5人 クリック: 24回

- この商品を含むブログ (8件) を見る

例えば、こんなくだりである。

このようにして消えていった旅芸人であるが、その面影を残しているのが、いわゆる「大衆演劇」の芝居集団である。現在でも三十数組の一座が全国を旅して回っている。そのいくつかは第三章で述べた「役者村」の系譜に連なる座であって、九州から出た一座が多いのだが、私はいまでも大贔屓にしている。

東京などから知人がやってくると、いつも案内する私の「旦那場」「得意場」がある。年に数回はその回遊路を巡る。前著の『「悪所」の民俗誌』で詳しく述べたが、わが人生の〈磁場〉とも呼ぶべき懐かしい場所である。

新世界の通天閣を起点にして、「王将」の歌で有名な将棋の坂田三吉ゆかりのジャンジャン横丁を通り抜けて、戦前そのままの遊郭の古態を残す飛田新地に至る約一キロの道である。

その途中にある三軒の芝居小屋の絵看板を覗き、狭い路地にある「猫塚」に寄る。三味線の胴の形をした墓である。三味線の皮にされた猫の供養塚であって、その周りには、浪花節語りなどの遊芸民やテキヤの親方の興行主が寄進した小さな碑がズラリと並んでいる。その横には近松門左衛門の大きな碑が、人に知られることもなくひっそりと立っている。

飛田新地を抜けると、すぐ阿倍野墓地である。そこには、墓を造ることもできず旅の道中で死んだ遊芸民のために、香具師・奥田弁次郎が建てた巨大な芸人墓がある。

この界隈を〈ディープ・サウス〉と呼ぶが、おそらく広い日本の中で、近世からの「悪所」の面影を残す唯一の「場所(トポス)」である。明治・大正期の雰囲気そのままで、狭くてゴミゴミしているが、私にとっては懐かしい下町である。この回遊路を歩いて、年に数回は芝居小屋に入り、いつも旅芸人の一座の元気な姿を観て、気分をリフレッシュする。(沖浦和光著『旅芸人のいた風景−−遍歴・流浪・渡世』文春文庫、232頁〜233頁)

そして、こんなくだりも。

太平洋戦争以前の時代までは、「アルキ筋」と呼ばれた人たちがいた。「アルキ」は「足行(あゆ)き」であって、そこから「歩き回る」「あちこち訪れる」の意が派生した。各地を放浪しながら生計を立て生活した人たちである。

大別すれば「遊芸民」「行商人」「渡(わたり)職人」の三系統に分かれるが、室町時代では「道の人」「道々の者」と呼ばれていた。そのころ制作されたいくつかの『職人歌合』で、彼らの姿を見ることができる。

ところで、「アルキ」とよく似た語が「ワタリ」である。世間を渡り歩く者を「ワタリ」と呼んだ。今でも「渡り職」というように用いる。古くから「渡り稼ぎ」「渡り人」などとも呼ばれたが、「渡り流れ」は、さすらいながらこの世を渡ることであった。諸国を流れ歩く「渡世人」は、いつの頃からか博徒・やくざ、さらには香具師(やし)・テキヤを指すようになった。

定住農耕民を主とする農本主義の世の中では、漂泊する「訪れ人」は、「余所者(よそもの)」として警戒された。あるいは「旅烏(たびがらす)」と呼ばれて、軽侮の目で見られた。そして第二章で述べたように、「物乞い旅芸人、村に入るべからず」*1という制札が村境に立てられていたのである。

アルキ筋の人たちは、彼らが頼っていく親方衆がいた。寄る辺もなく、明日のわが身がわからない彼らが生きていくためには、お互いに助け合うネットワークがどうしても必要だった。(同書、237頁〜238頁)

自分の中には「アルキ筋」、「道々の者」の血が流れているような気がしているからかもしれない。